圖/freepik

不穩定的開端:從黑天鵝到灰犀牛的挑戰

無論是今年三月的蘇伊士運河事件,或是最近中國大陸寧波舟山港因疫情關係關閉而導致塞船,業者面臨交貨延遲和運輸成本高漲的挑戰;到中美貿易衝突與疫情帶來的斷鏈危機,都反映全球供應鏈體系在面對模糊與不確定性環境下的脆弱。追溯到更早以前,在美國推出製造業回流政策後,歐、日等國也紛紛跟進,將供應鏈逐漸遷回國內,雖有許多產學界認為此法不可行,但不諱言的,全球製造中心影響力正逐步降低,取而代之的是區域製造中心的崛起。

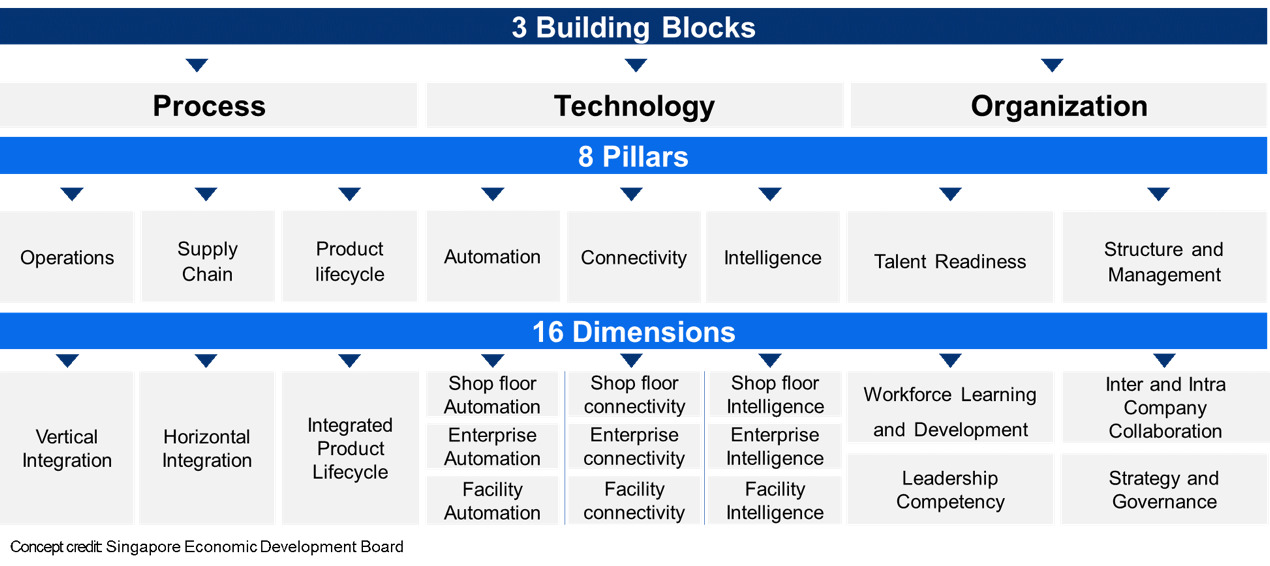

同為鄰國,新加坡積極打造區域製造體系

同時,新加坡聯手馬來西亞、印尼共同打造的新柔成長三角,吸引大型國際企業如IKEA、Dyson、西門子、施耐德等大廠進駐,透過結合當地製造業者(如精密製造、電子製造)與高階數位人才優勢,與國際大廠分工,打造研發、生產、物流運送的區域製造中心,以及推出各種數位轉型藍圖與解決方案,帶動東南亞製造業數位轉型。

新加坡已開始建立智慧製造轉型藍圖。資料來源:EDB

轉型?轉行?工具機業者從哪開始較好

工具機又稱「機械之母」,常見設備包含車床、銑床、刨床、磨床,為製造各種機械設備及其零組件的設備。台灣工具機產業多具備技術密集與高附加價值特點,在國際上有一定話語權。但也由於中小企業比例達八成,在資源有限前提下,產品多無法獨立輸出,不容易掌握終端需求與產品使用回饋資訊,容易產生庫存。面臨國際市場呈現高度分散和激烈的競爭,業者若不適時「轉型」,可能之後得「轉行」了。

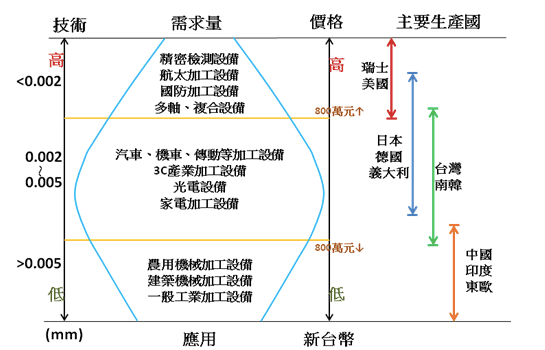

未來工具機業者面臨的市場挑戰可能更加嚴峻。資料來源:DIGITIMES

談到轉型,許多國內工具機業者對於國外數位轉型案例多抱持參考心態,實際原因在於許多廠內設備上無法蒐集數據,由於智慧機械是傳統設備與資通訊技術的結合。在資料蒐集方面,除了建立去紙本化外,基本感測設備,如機上盒SMB、閘道感測器也是轉型必備利器,爾後再將資料從地端搬上雲端。具備規模的廠商甚至還考慮引進無人搬運車、數位雙生等技術,逐步提高產線效率與整體設備利用率。簡而言之,透過從點(單一產線)到線(單一工廠),再到面(規模化)按部就班執行,找出最適合公司的轉型心法。

全球工具機產業位階分佈。資料來源:CRIF

投資技術就代表數位轉型嗎?

其實企業在數位轉型上還是以轉型為主,數位科技僅為協助工具,業者不應將新興技術與轉型成功直接畫上等號。以生產端來說,工具機業者一大經營議題為庫存水位控管,當產線開始出現存貨堆積,就會拉長整個生產週期,這時重點應在產線重新設計,從投料到產出,讓最小的生產坪效下產生最大產能,甚至可以讓客戶即時插單,而非一昧導入數位技術。又如業務端,B2B業務人員的專業與經驗為長期建立,再先進的CRM系統也只是協助從業人員辨識關鍵客戶(Key Account),透過人機協作縮短銷售週期。供應鏈的區域化確實促進工具機業者建立數位策略與產能佈局,但如何辨識優先順序才是轉型重點。

註

新柔成長三角:由新加坡、馬來西亞的柔佛,以及印尼廖內群島組成的區域經濟體