保時捷早在1901年推出電動車

一件成功商品從創意發想、概念驗證、試產、商業化到規模化需克服相當多的困難,如果產品複雜度越高,則整個週期可能將拉的越長。電動車即是最好的代表例子,1901年,保時捷公司的創始人Ferdinand Porsche建造了有史以來第一輛電動混合動力車,不過因為當時基礎建設不足,電力供應不足,因此不了了之。一直到1997 年Toyota 成功推出第一代 Prius,搭載 Hybrid 油電混合動力系統,才正式開啟了電動車量產的時代。

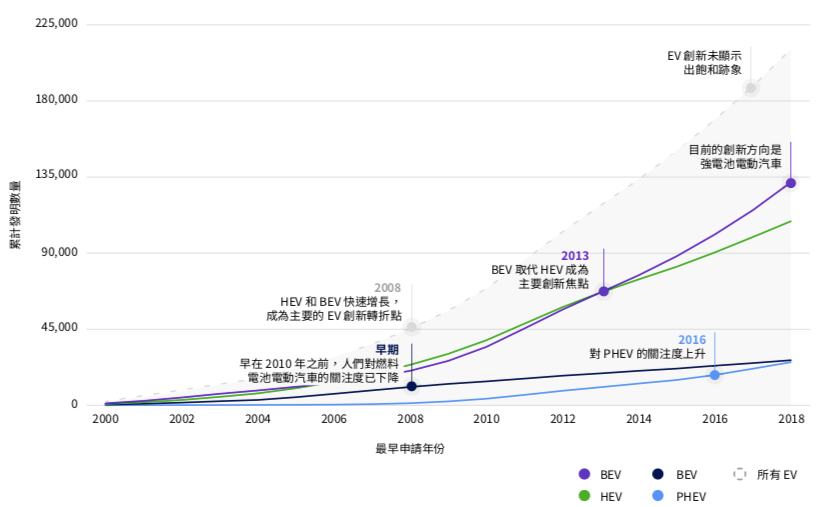

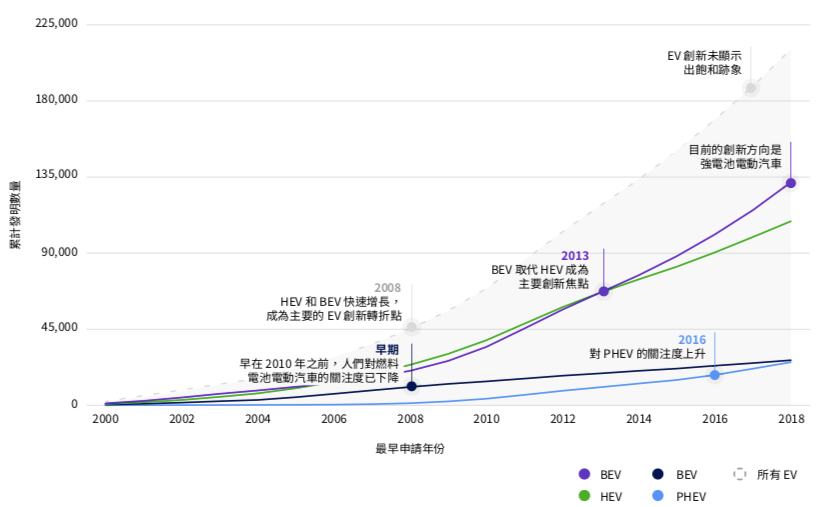

全球電動車的創新歷程。資料來源:德溫特世界專利索引

電動車的市場呈現猛爆成長

2008 年,Elon Musk接任特斯拉執行長,推出了公司第一輛電動車。沒人能料到,這家成立不到20年的電動車公司的市值會超過九大汽車製造商的總和。當前,電動車產業正在迅速創新,競爭態勢也在不斷變化,至2035年,全球汽車業產值也將達到180兆台幣,屆時成為兵家必爭之地。根據《Worldwide Monthly BEV & PHEV Tracker》的調查,全球電動車市場在2021年1-7月已經售出300多萬輛,在車主換車意願上,有80%以上將續購買電動車,以特斯拉與福斯汽車為首選。

福斯汽車ID系列在全球銷售快速成長。資料來源:福斯汽車

業者須尋找自身利基切入

根據經濟部工業局調查,2020年台灣汽車電子年產值已達2,700億元,而汽車整車、零組件、汽車電子3大類產值超過6000億元。由於內需市場不大,對台灣廠商而言,除如鴻海這般資源與規模,自行打造平台生態系恐相當費時,因此切入國際供應鏈或是掌握關鍵零組件較為可行,如巧新科技專做鍛造輪圈及懸吊系統,客戶遍及勞斯萊斯(Rolls-Royce)、賓利(Bentley)、寶馬(BMW)、賓士(Benz)、奧迪(Audi)等國際業者。

台灣廠商在全球電動車供應鏈的佈局。資料來源:今周刊

軟硬體整合帶來其他潛在機會

基於疫情衝擊帶來的在地供應市場的影響,電動車供應鏈目前有扁平化的趨勢,降低供應商與品牌商的溝通門檻。事實上,台灣業者在零組件與次系統佈局上相當完整,在電池正極材料、馬達及動力系統、充電服務等領域都有不錯表現。值得注意的是,電動車市場並非僅有汽車業者跨入,由於物聯網與AI的興起,帶動自駕車平台化,使許多新創與軟體大廠也看到這片沃土,蘋果、Google、Amazon積極打造自家車種研發,搭配軟體強項,這種硬中帶軟的模式成為傳統汽車廠商的重大挑戰。但對於自備ICT優勢的台灣廠商來說,可能也是個龐大的發展機會。