韌性優先將為業者優先佈局方向

近來供應鏈韌性為業界常討論之議題。所謂的「韌性」,指的是一個系統中面對外部干擾時吸收、調適,以及恢復自身的能力。若對照在產業上,產業韌性為減少外部衝擊並積極適應變動,其範疇可從供應鏈網絡來看,包含從上游備料到下游客戶端,企業在研發、生產、行銷、物流等一系列價值流程。

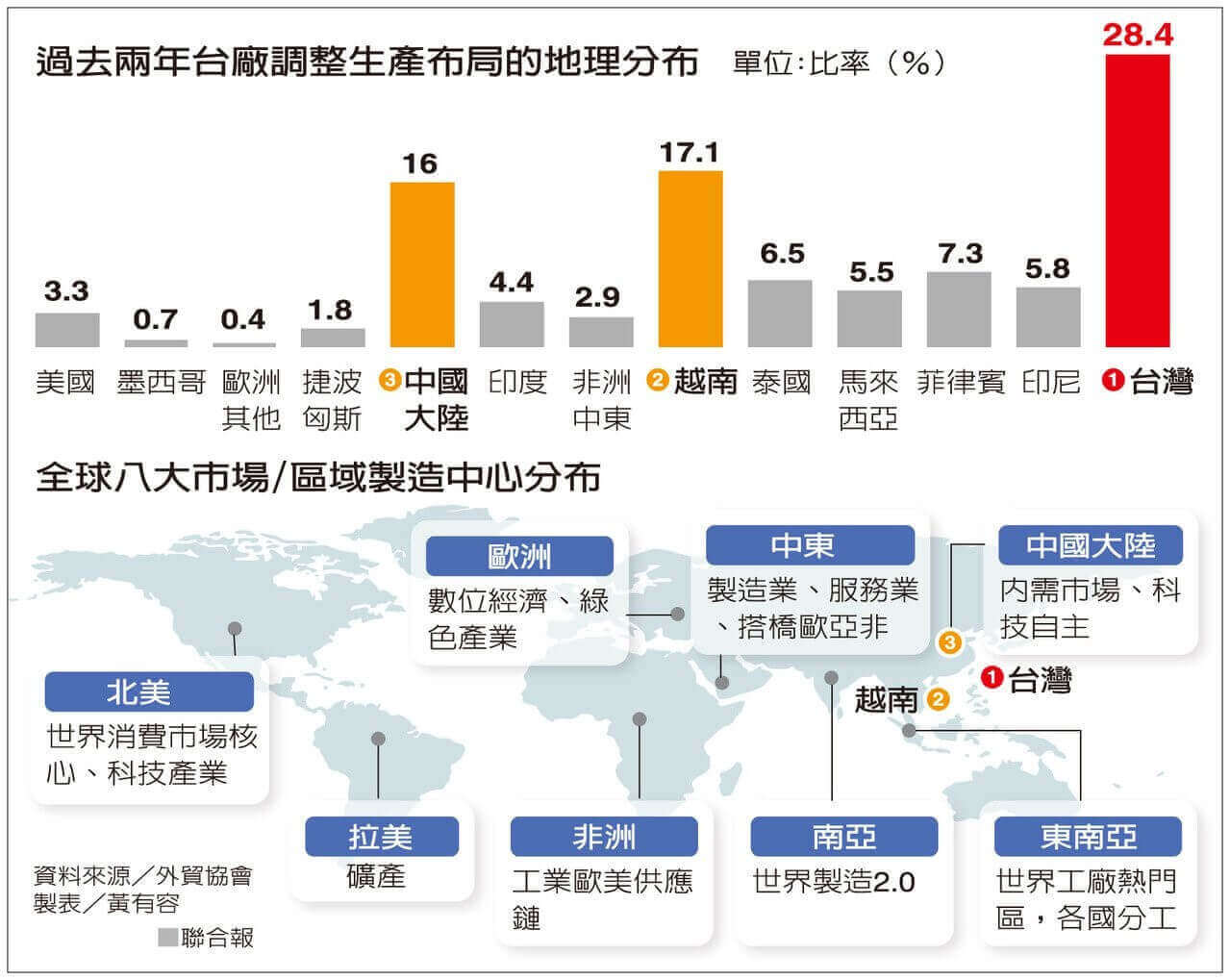

圖、台灣廠商透過調整製造中心強化韌性/資料來源:聯合報

根據麥肯錫的調查,國際供應鏈組成最複雜的業種為汽車製造、半導體、航太與電子製造,原因在於這些產業擁有大量不同位階(tier)的供應商,環境變動容易造成斷鏈現象。疫情後的製造業發生大幅轉變,從過去以「效率掛帥」的營運目標逐漸轉為「韌性優先」,全球供應鏈將面臨重組趨勢,並朝區域化、在地化、分散化的方向發展,在科技進步下,過往勞力密集、豐沛土地的優勢逐漸消失,取而代之的是人機協作,製造業者正加速打造韌性供應鏈。

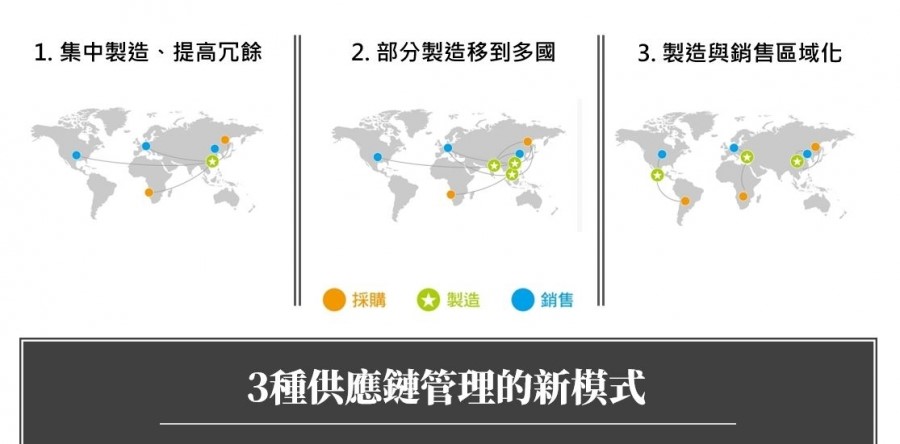

圖、供應鏈韌性新模式/資料來源:經理人

多方向調整與壓力測試為生存關鍵

如何打造?面對原物料價格上漲、貨櫃供不應求造成運費上漲與零件短缺導致成本上漲的問題,多家顧問機構與國際組織指出,業者可從物料供應穩定性、敏捷生產、分散生產基地、新材料設計與財務管理面向著手,整理如下表。

| 供應鏈穩定性 |

避免集中過多或過少供應鏈夥伴 |

| 敏捷生產 |

導入資料分析、IoT、雲端服務、敏捷透明的供應鏈;預測消費者需求及市場變化,降低庫存與提升物料預測能力 |

| 分散生產基地 |

聚焦於建立中國大陸以外第二生產基地、母國成為營運中樞,快速配置物流與生產彈性 |

| 新材料設計 |

開發新材料,避免關鍵物料掌握於他廠手中 |

| 財務管理 |

衡量環境風險、政治與政策風險、物流風險對財務狀況造成之影響 |

表、業者提高供應鏈韌性可行面向/資料來源:各研究機構

在當前全球經濟環境的未知風險下,製造業勢必遭遇更嚴峻挑戰,定期的壓力測試必不可少,在壓力測試中,時間是最關鍵的要素。第一種為恢復時間長短,例如某供應商、配送中心或者運輸樞紐中斷後,該條供應鏈完全恢復功能所需的時間;第二種為存活時間,為供應鏈斷鏈後能維持供需平衡的時間。定期的壓力測試有助於業者部署預先解決方案,以應對後疫情下更嚴峻的環境風險。