全球半導體依舊面臨供不應求難題

由美、日、印、澳四國即將在白宮展開的四國峰會將聚焦在疫苗與半導體供應鏈議題,一方面除了修復美國撤軍阿富汗後威望大跌的問題外,半導體肯定是這次的大戲。根據Susquehanna的調查指出,8月晶片的前置時間(從下單到交貨),較7月增加至21周。由於汽車產業對晶片的依賴度逐年提高,晶片缺貨將使全球汽車營收損失1,100億美元,而疫情打擊東南亞(特別是馬來西亞)大幅降低半導體封裝和測試能力,半導體供應鏈緊縮的問題已成為國安問題。

圖、全球晶片市場占比/資料來源:UDN

美國以各種措施確保供應鏈穩定

上一次的四方對話在2004年底發生的南亞海嘯舉行,探討人道物資救援議題。這次的會議聚焦在國防戰略物資供應,回歸到今年六月,白宮200頁《供應鏈安全報告》即指出美國半導體產業方面的風險,主要為製造能力不足,因此需要依賴台灣、南韓以及日本等外部夥伴。同樣的,近幾日公布的白宮30位總統科技顧問中可看到超微(AMD)執行長蘇姿丰的身影,半導體供應鏈的整合已不分黨派成為全美共識。

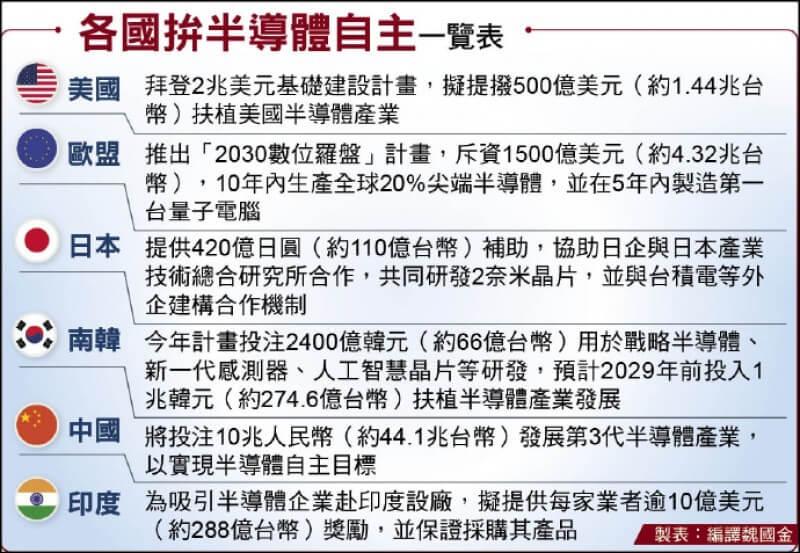

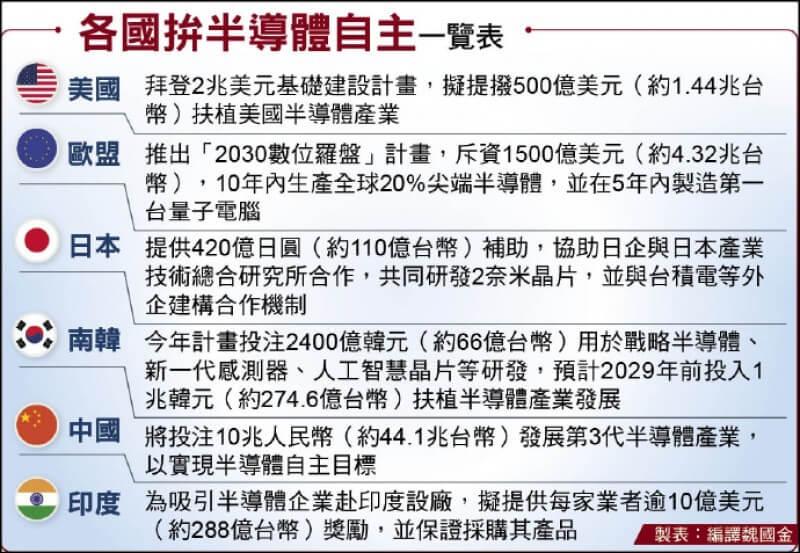

圖、半導體自給自足成為主要經濟體共識/資料來源:自由財經

韌性、多元、安全為新供應鏈訴求

那麼,新型態的供應鏈將如何成形?根據說法,「韌性、多元、安全的軟硬體及服務供應鏈」將是四國共識,並基於晶片生產上的弱點,找出關鍵零組件,逐步尋找盟友廠商或自行研發生產,避免供應鏈集中度過高。有趣的是,過往美墨兩國在部分產業與政治議題上有所隔閡,但未來在半導體合作上卻可能展開合作,原因在於兩國汽車供應鏈相當緊密,在晶片荒的局勢下,墨西哥或許將提供南部大量水資源供美國與盟國廠商生產半導體時使用,區域聯盟、區域製造逐漸成形。

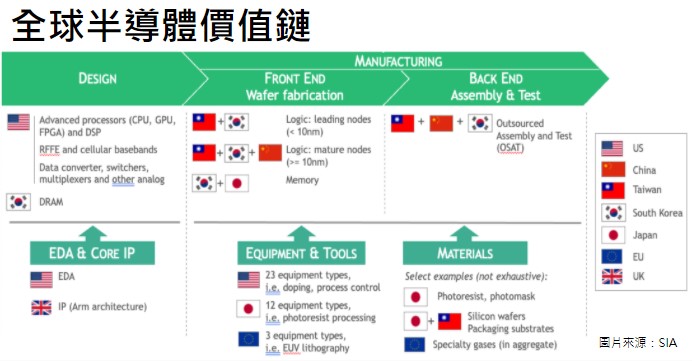

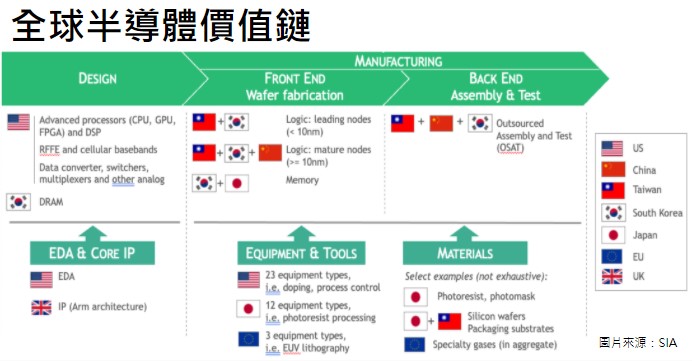

圖、全球半導體價值鏈分佈/資料來源:科技產業資訊室

台灣在區域內還是區域外?

台灣雖沒有被邀入會議,但依舊是重要戰略夥伴。疫情下的台灣產業雖遭遇重大衝擊,但大體來說仍算穩定,許多電子製造業的創辦人為工程師出身,對於技術更演進變化敏銳度相當高,在產業群聚效應下,半導體在製程上最扎實,業者則逐漸往上游擴張,如相關設備、原物料、IC設計、封測;而半導體學院的建立也說明業界決心強化人才的議題。供應鏈上雖不缺席,但未來是否能突破各種區域製造的瓶頸,值得期待。