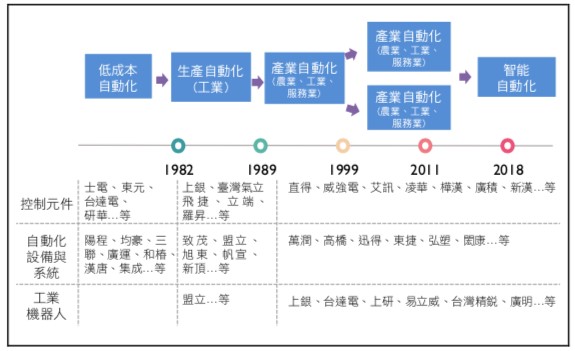

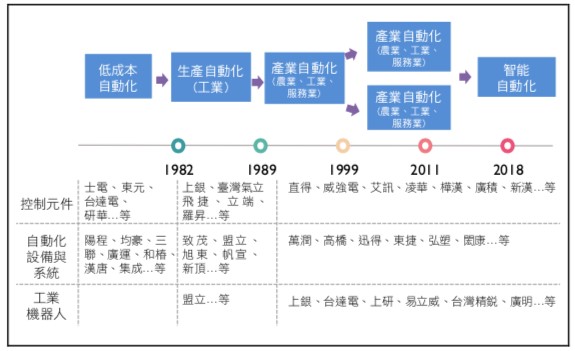

一切回到1980年代開始說起

台灣的自動化產業發展可回溯到1980年代,在那之前,由於多數產業為勞力密集型的輕工業,產品附加價值相對較低,自動化設備投資較少,僅有手動式機械設備、氣油壓系統或電機的半自動機械設備較有自動化需求。1980年代以後,產業面臨新台幣升值、中國大陸與東南亞工資低廉的挑戰,當時台灣政府推動「經濟部工業自動化技術服務團」、「中華民國生產自動化推行八年計畫」,扶植產業採用自動化設備,衍生出一批PLC與CNC起家的業者,如上銀、飛捷、盟立、帆宣等。1990年代是自由貿易經濟最興盛的時期,各行業開始大舉採用自動化設備,各種自動化科技如自動化系統模組化技術、產品資料管理系統(PDM)、企業需求計畫(ERP)、企業流程再造(BPR)紛紛出籠,樺漢、新漢都是在此時崛起。

圖、台灣自動化產業發展歷程。 資料來源:2021機械產業年鑑

業者佈局從智慧製造延伸到特定市場找尋

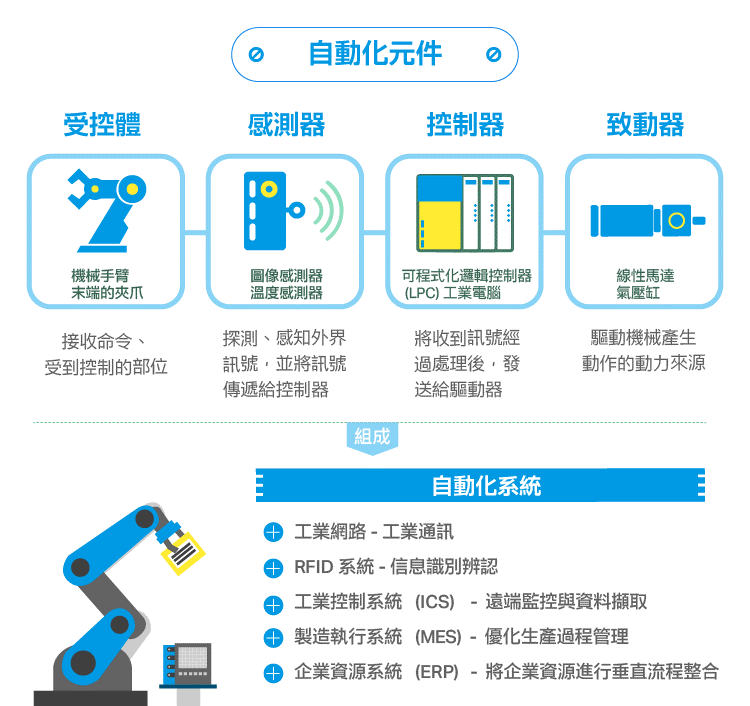

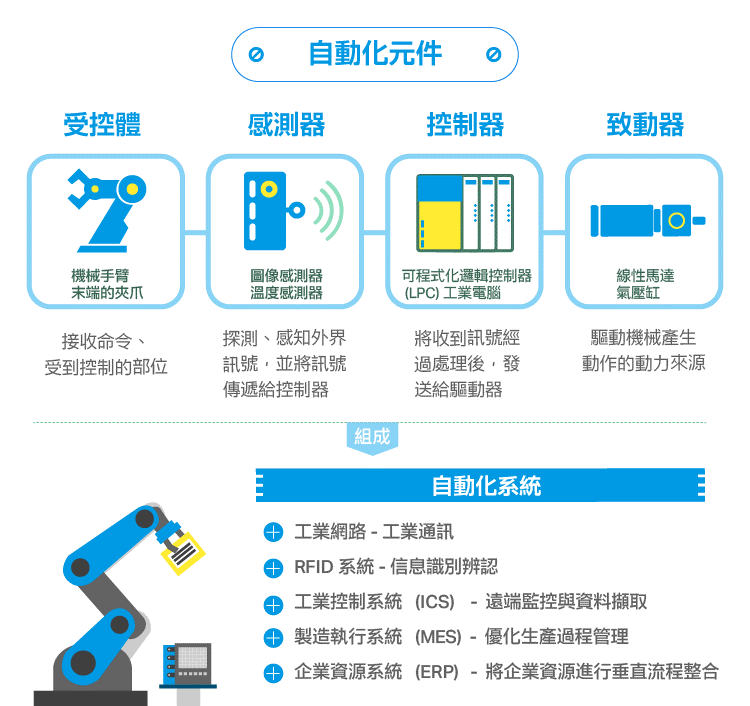

從工業3.0的自動化走到4.0的智慧化又是另番新景,2014年開始可說是台灣自動化產業的新元年,原因在於政府大力推動智慧機械,在原有的自動化基礎上,近年來結合感測器、物聯網、雲端、機器人、大數據、AI等新興科技建立彈性生產與客製化製造,以滿足終端客戶需求變化。在這樣的驅動力下,自動化業者不再單打獨鬥,結合精密機械廠商、自動化系統商、工業電腦業者,以及許多以AI為主的SaaS服務新創,完成設備聯網、數據分析與資料可視化的進程,並應用在特定產業的利基應用市場,如半導體、顯示器等,專業分工相當明顯。

圖、自動化元件組成。 資料來源:股感

除國內市場與原有海外客戶外,智慧製造的商機讓這些業者看到新的出海口,過往從未有技術演變導致各國政府紛紛擬定相關政策的局勢,而智慧製造就是其中一項,由於歐美市場多為大型自動化業者把持,西門子、洛克威爾等大力佈局智慧製造,設備到服務一條龍的規模優勢令台廠較難匹敵,中國大陸競爭者眾多、東南亞市場破碎的情況下,印度或許是可行之路。

印度:成長性高的智慧製造大餅

2014年印度總理莫迪執政,推出印度製造計畫(Make in India Initiative),對內扶持本土廠商、對外鼓勵外資進駐設廠,以推動印度轉型成為新的全球製造中心。2019年莫迪再次連任,進一步加大印度製造規模。如鴻海、緯創、Dell等公司獲選規模10億美元的資訊硬體「生產激勵計畫」的補助,獎勵性政策搭配印度龐大人口市場紅利,使得電子製造進一步在地佈局形成聚落,預期這些大廠將帶動供應鏈赴印設廠,而這也間接帶動自動化產業的商機。

圖、印度製造計畫預期帶來龐大智慧自動化設備需求。 資料來源:鉅亨網

附註

SaaS:Software as a Service,軟體即服務