製造業從硬體驅動過渡到資料驅動

近年來製造業大力整合軟硬體系統,將自己從單一設備販售轉成設備搭售售後服務的模式,許多業者期望對客戶資料的掌握,更深入客戶實際需求並即時,甚至預先提供修繕保養服務。這種預測性的做法本質上而言是優化原先販售條件,另一種較新穎的做法是,同樣從客戶資料出發,銷售新種類的產品或服務,從賺技術財轉為賺資料財,這種新商業模式正在國內外普及,無論是美國克萊斯勒,還是台灣的東台精機,都已經開始善用資料走出一條不一樣的道路。

圖、許多新創成為傳統業者轉型推手 資料來源:經濟日報

台灣開始有數家製造新創嶄露頭角

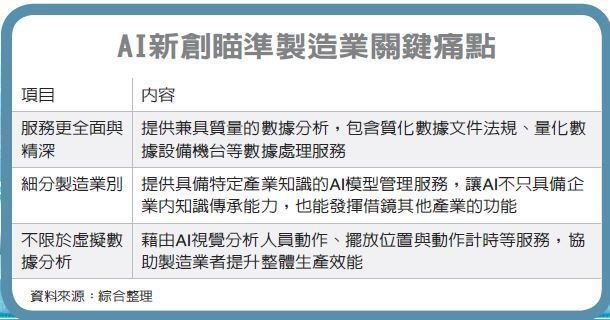

軟硬體的整合對製造業而言並非易事,特別是習慣在硬體環境中打拼的業者,面臨巨額的軟體解決方案開支,不少製造業都吃不消,有些公司甚至沒有IT部門,單是忙業務都忙不完,何來時間談轉型?因此,跟新創合作成為一種替代方式,當前許多台灣新創,例如谷林運算、智慧貼紙、杰倫智能等業者,透過各種感測器、AI輔助工具,協助業者營運改善與數位化,逐漸脫胎換骨成資料企業,聚焦在三種型態的轉型上。

- 商業模式轉型:專注於資產、能力及價值鏈上的配置,透過不同的模式創造獲利。

- 平台轉型:將焦點放在技術或商品的重心組合,找出彼此關聯性並串聯。

- 顧客體驗轉型:以獨特的方式連結顧客、服務顧客並吸引顧客,改變互動模式。

這些新創共同點是提供簡易操作的數位工具減少製造業買斷系統或重新培養IT人員的龐大費用,好的服務不僅限於好的產品與業務,還需要有完善的軟體支持。

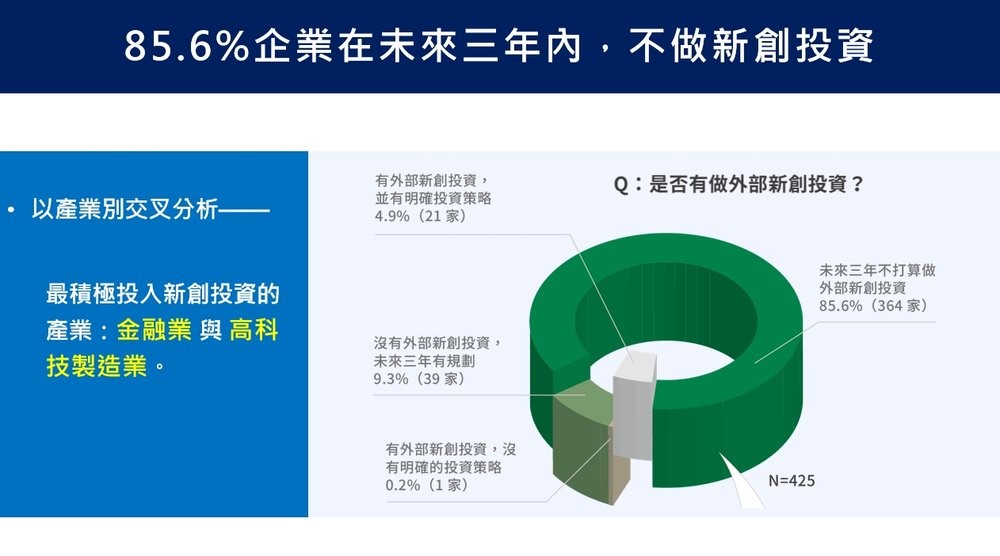

併購或許是一種新的方式

除單純業務合作外,傳統產業也可以從合作過程中挖掘出有潛力的團隊,進行策略投資或是收購,以提升自身業務競爭性。不過,根據台灣產業創生平台調查,高達 50% 的新創公司會擔心投資方介入過多、導致公司失去自主權。業者應讓新創保有自主權,才不會讓新創突然變成老創,失去原先創新合作、開發新商業模式的意義,而新創本身由於技術與人才都較為新穎,也可以透過與傳統業者磨合,與借重過去的領域經驗,提供自身技術的應用場域,在數位產品發展上更為成熟。

圖、製造業者開始跨入新創投資活動 資料來源:台灣產業創生平台