創新角色要向外找還是向內尋?

有句話是這樣說的:「選擇你熱愛的工作,你就一生都不必工作。」哈佛商業評論曾指出,如果讓工作變得更有創業精神,則多數員工更有動機找出新的做事方式與創意構想,近一步帶動組織創新。如果員工了解該職位並有能力、個性與信念,則比較容易激發出「才能」,內部創業並非新的概念,但在數位科技縱橫的時代顯得相當重要,這種結合職缺重新設計精神的本質上是對員工創意的尊重,若再加上善用數據,則各部門與公司本身能更加接近客戶,有效降低溝通成本。公司並不一定要尋找外部顧問,有時內部員工更適合替組織帶來創新。

![]()

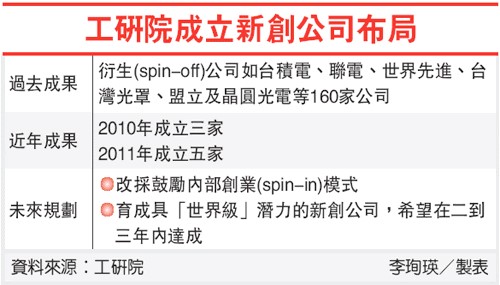

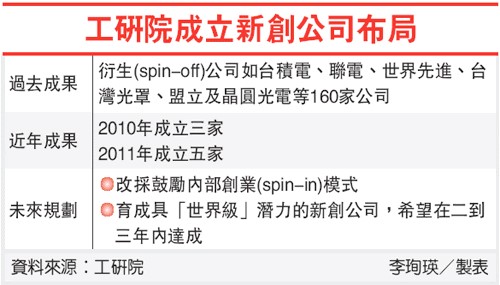

圖、工研院即是內部創業的代表之一 資料來源:台灣大學生創新創業網

當數據成為共通語言,部門隔閡自然降低

為何說內部員工適合創新?常理來看,數據驅動的創新能否帶來實質的商業效益,企業跨部門的合作是否有效為最關鍵要素,而員工是否能掌握數據的本質與潛在風險則是第二關鍵要素,這些協作有賴於平常對組織的了解與應用,許多成長中的企業急著向外探索市場,搶奪市佔率,往往忽略數據整合的規畫,一但要開始創新時,員工反而無所適從,而聘請外部顧問又需要高昂時間與資金成本。因此,平時如何讓員工有效溝通、分析數據,需要管理階層的放權,企業不只需要創新人才,更需要以數據為驅動的創新流程。

圖、新呈工業在智慧製造下鼓勵內部創新 資料來源:新呈工業

內部創業雖有風險,但值得冒險一試

Google、亞馬遜、Meta、阿里巴巴、微軟等科技業者有多項著名的產品與技術應用,這些成果許多來自於公司內部創業團隊,部門間人員可任意合作與鼓勵提案,在說明清楚預期效益與風險情況下公司快速批准預算,不必通過嚴苛的市場考驗即可進行。當然內部創業也不是全無代價,這些新團隊最終還是要面臨現金流與市場的考驗,預算要從其他部門或事業群提撥給這些內部創業家可能造成抗拒,這些都有待公司上下齊力克服。不可否定的是,當前數位科技能產生無限種可能的應用,從熟悉公司營運狀況的員工開始著手,也許有助於業者轉型時更有效率。