人才波谷將在五至十年形成

當全球的製造業忙著數位轉型時,台灣業者卻面臨技職體系供給不足、自動化跟不上生產需求的困境。雖然經濟回溫與產值再創新高,廠商有公司營運擴增或多角化經營的需求,但在人才尋覓上依舊遇到很大的挑戰,特別是傳統製造業者,如機械、塑膠、食品等。也許當前產線人員尚無嚴重缺員之憂,但在老師傅一波波退休,或是基層員工學習技術與知識體系建構還不夠快速的狀況下,未來5-10年可能是許多業者面臨斷層期間。

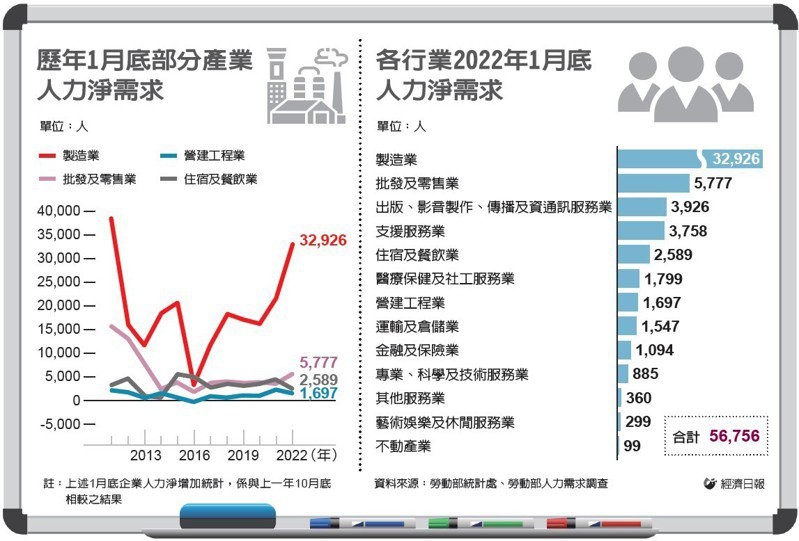

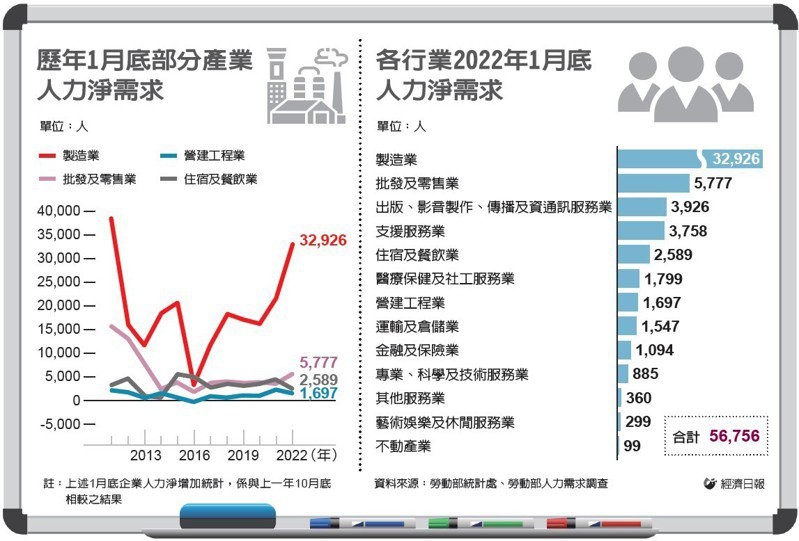

圖、製造業者人力需求逐年攀升 資料來源:經濟日報

所有問題或許與人才發展有關

隨著疫情的蔓延、貿易政治不確定性持續衝擊全球供應鏈,以及市場區域化的趨勢下,台灣業者被迫調整營運方針;另一方面,在工業機器人、AI、物聯網、服務型機器人等新興科技催化下,人機如何協作的議題成為許多傳統業者的難題。雖然我們看到國內製造業在固定資產投資提高,半導體大廠加速推動投資計畫,帶動國內外供應鏈廠商在台投資群聚效應,投產需求強,但許多企業仍手忙腳亂的應對各種科技與綠色減碳議題的衝擊。善用科技來槓桿這些風險因素,或許是製造業的重要解方:從IT系統設置、裝備聯網、產能優化,到成為數據企業,清晰的戰略藍圖成為業者未來五年的指南針,然而,這些佈局指向一件事,就是人才訓練發展。

建立內部知識管理體系以應對人才斷層

傳統製造業因業態關係,許多人才訓練發展依賴老師傅「傳承」技能,但當前老師傅多逐漸邁向退休年齡,技術無人傳承,恐讓台灣引以為傲的產業聚落失去競爭力。而傳統製造業早失去對年輕人的吸引力,人才難覓狀況下,業者除積極向外尋找,也可參考如何建立完整的知識管理體系,這些知識和經驗包括認知,可以是個人知識,以及組織中商業流程或實踐,例如硬知識(技術)與軟技能(文化),其優點為:一、創造企業新競爭價值;二、增加企業利潤;三、降低企業成本;四、提高企業效率等,業者在忙著向外攬才時,也許可以從內部知識體系建立開始,搭配部分自動化工具替代人力不足情況,迎接下一波的挑戰。

圖、建立知識管理有助於防止關鍵技術流失 資料來源:叡揚資訊