2022/03/17 產業分析師 Howie Su

圖片來源: Shutterstock

台灣較缺乏製造業代表新創

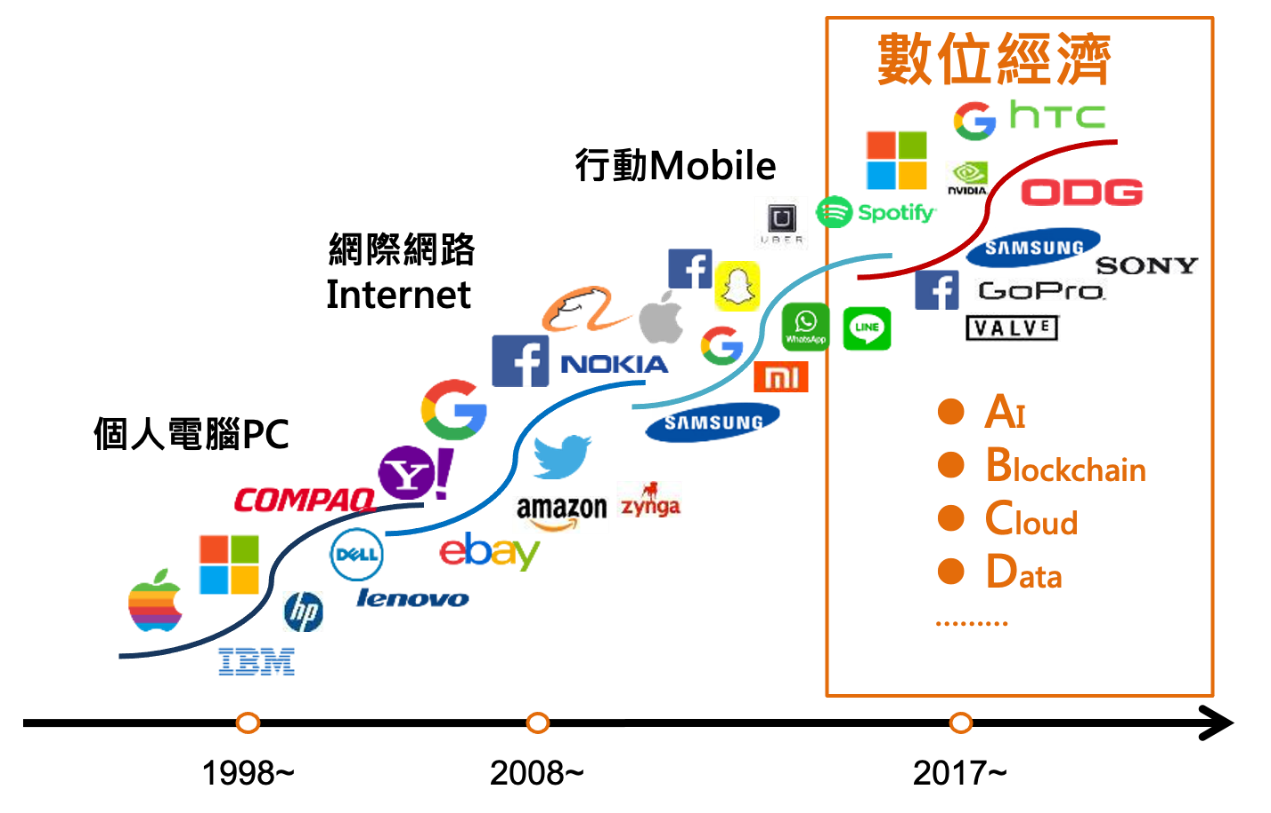

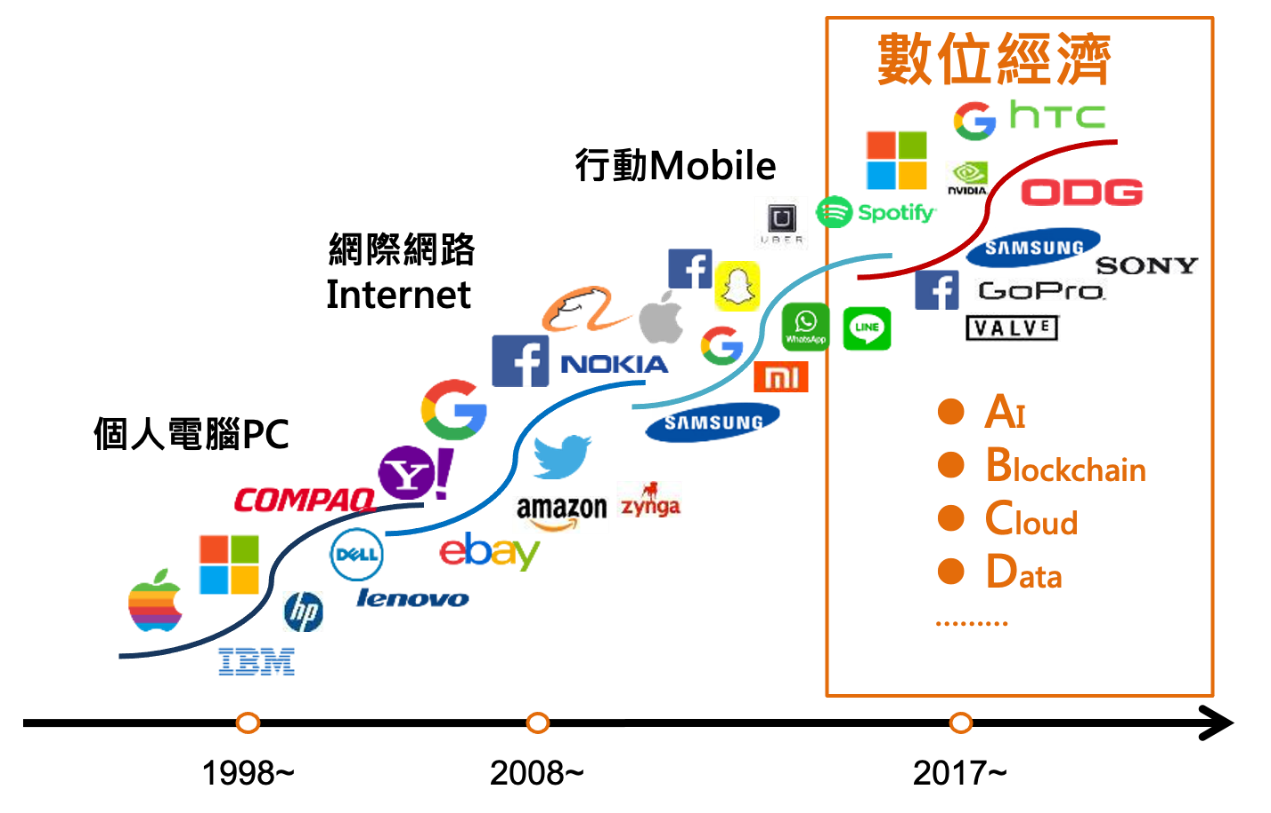

台灣近年來的新創能量在企業自身努力與政府政策支持下,其發展環境逐漸完善,無論是改善投資環境、修正相關法規、產業對新創的需求提升,新創公司已逐漸開啟引領產業轉型的風潮,許多傳統業者在面對技術挑戰時受限於外部要素與組織環境而難以施力,因此不少排名前五百大的各類業者皆積極借助新創力量轉型,打破過去從內部創新的作法,從電子五哥到能源業者皆是。原因在於現在的產業疆界與競爭者定義逐漸模糊,許多科技業者開始蠶食其他產業的業務,逼得現有業者不得不轉向與新創合作。同時,在軟體蓬勃發展下,台灣已經有一批國家代表的新創生力軍:NEXT BIG,由九家新創業者組成,包含CoolBitX、Gogoro、Greenvines、iKala、Kdan Mobile、KKday、Pinkoi、17LIVE、91APP等,只不過仔細一看,這批新創似乎沒有是以製造服務類別起家的,為什麼?

由科技領軍的企業引領轉型趨勢。資料來源:國發會

現有市場競爭者眾,發揮空間有限

新創公司一個很重要的成長關鍵就是有沒有應用場域與廣大市場,照理來說台灣製造業市場龐大、試驗場域(如工廠)數量也不少,為何沒有以服務製造業為主、具備國際代表性新創?這可從數個原因來看。第一,無論是全球或台灣,與製造業相關的新創多半以協助業者轉型為主,提供像是物聯網、人工智慧、數位分身等技術服務,然而台灣業者轉型需求雖存在,但許多企業的基礎設施不足,無法立即使用先進技術;第二,在轉型上不少仍強調現有軟體優化功能,例如辦公室的企業資源規劃軟體(ERP)、客戶服務軟體(CRM)、辦公室軟體,工廠中的可編程軟體(PLC)、製造執行系統(MES)等,這些軟體早已有為數不少的台灣資訊業者提供,無論是自行開發或是代理國外產品,而相較於新創,製造業者對這些資訊廠商也較為熟悉。最後,部分大型企業甚至已經具備開發相關軟體的功能,例如研華、新漢、台塑等,甚至成立自己的資訊公司對外銷售,新創面對的挑戰並不小。

台灣智慧製造生態系已有不少參與者。資料來源:中華亞太智慧物聯發展協會

許多新創仍極具發展性,但需時間發酵

做企業端的生意一大議題就是時間成本,由於牽涉範圍與金額較大,因此決策時間上不如做一般消費者快速,除了像是耐能(終端邊緣AI解決方案廠商)提供AI晶片外,其他針對製造業的新創公司多半以提供軟體服務為主,在過去強調硬體的思維下,製造業者需要時間調整。即便如此,筆者仍然認為有數家以製造業為客群的新創值得觀察,例如提供感測器服務的智慧貼紙(Smart Tag),這種感測器以特殊陶瓷材料所製造的軟板 PCB組成,薄薄的一片可以快速貼在機器設備上,可監控震動、溫度、濕度三種參數,服務產業已涵蓋半導體、面板、精密製造、石化等,相當多元。

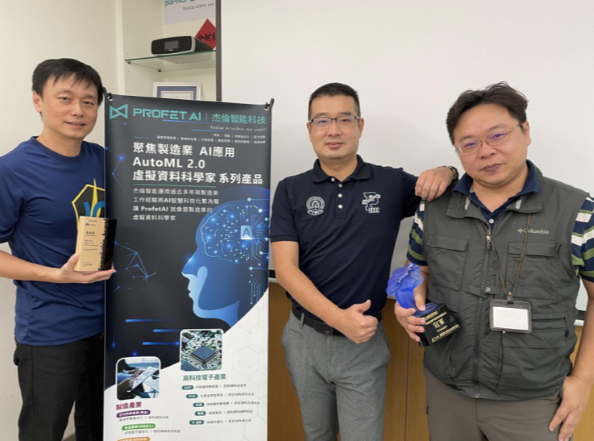

圖片來源: 杰倫智能官網

另一家為杰倫智能Profet AI,這家新創提供人工智慧的機器學習自動化解決方案(Profet AI Auto ML),協助工廠老師傅經驗傳承同時也提供智慧工廠解決方案,並在2019、2020年獲選世界物聯網WIOTC-500強企業,服務對象包含在中國大陸與東南亞設點的製造業者,半導體、PCB、石化等產業都在公司的服務雷達中。為了讓能見度更高,杰倫智能並非埋頭開發人工智慧產品,同時也積極參與各種加速器活動,不但向外明確展示其商業模式與業務實績,也積極與潛在投資人溝通,包含創投、企業創投等,除了資金取得外,也希望透過這些外部力量獲得更多客戶與經驗指導。

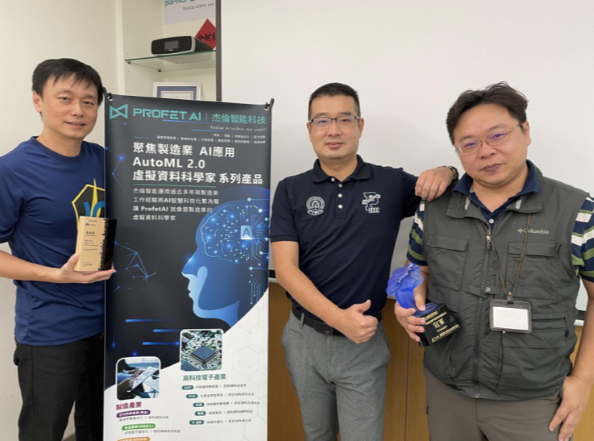

圖片來源: 杰倫智能官網

另一家為杰倫智能Profet AI,這家新創提供人工智慧的機器學習自動化解決方案(Profet AI Auto ML),協助工廠老師傅經驗傳承同時也提供智慧工廠解決方案,並在2019、2020年獲選世界物聯網WIOTC-500強企業,服務對象包含在中國大陸與東南亞設點的製造業者,半導體、PCB、石化等產業都在公司的服務雷達中。為了讓能見度更高,杰倫智能並非埋頭開發人工智慧產品,同時也積極參與各種加速器活動,不但向外明確展示其商業模式與業務實績,也積極與潛在投資人溝通,包含創投、企業創投等,除了資金取得外,也希望透過這些外部力量獲得更多客戶與經驗指導。

除上述兩家外,台灣也有其他製造業相關新創正努力發展,這些業者多半以物聯網與軟體服務為主,比如像是提供AI高速運算的奎景運算科技、從工研院分拆出來的AIdea(工研院巨資中心)、提供邊緣AI服務的元氣智能、資訊安全領域的安華聯網科技等,數量還著實不少。在產、官、學、研將轉型視為未來十年的大事時,這些新創勢必有相當龐大的發揮空間,無論是國內或是海外市場,而製造業也能透過這些新創合作中更了解製造業在先進技術的發展趨勢(如人工智慧、資安、先進材料、減碳科技),調整自身未來在供應鏈的策略,也預期未來應有製造業的NEXT BIG出現,走向國際。